文玩可以被当作是一种爱好,但是这个爱好是有局限的,一个是物质层次的局限,另一个就是精神层面的局限。

关于物质层面的局限,通俗来讲就是金钱的限制,文玩是个无底洞,好看的手串比比皆是,不但永远也收集不齐,而且绝大多数人也收集不起,这就是实打实的物质局限。还有另外一种文玩,有非常明显的地域属性与信仰标识,它就是“唐卡”。

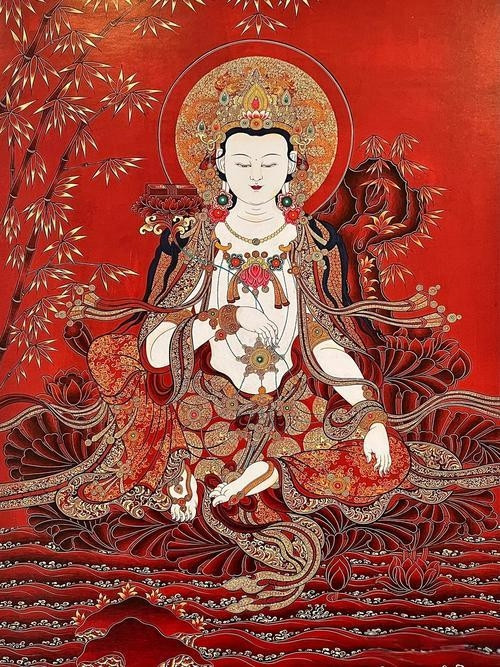

关于唐卡的起源,并没有非常明确的史料记载,尤其是在最早期的时候,它还并不属于一种独特的文化,属于是随着历史的发展逐步演化而来。这其中,比较受到认可的一种说法就是它是随印度教传入西藏,在融合了西藏地域文化之后,逐步形成了其特有的佛教绘画艺术风格,在松赞干布与文成公主联姻的历史大背景之后,开始逐步形成了特有的藏传佛教风格,“唐卡”至此开始形成一种非常特有的艺术风格开始发展。

在藏传佛教文化中,唐卡不仅是绘画艺术的载体,更是信仰与精神的凝聚象征。其佩戴禁忌,深深植根于佛教的核心教义与修行传统,体现着信徒对神圣的敬畏、对心性的修持以及对因果的敬畏。藏传佛教认为,唐卡所绘的佛像、菩萨、本尊、护法等,并非单纯的图像,而是“圣像”的具象化,承载着诸佛菩萨的慈悲与智慧,具有“加持力”。佩戴唐卡的核心意义,在于通过与圣像的连接,提醒信徒时刻保持正念,忆念佛法,获得精神上的护持与指引。在民间信仰中,唐卡被视为能抵御违缘、带来吉祥的“护身符”。这种认知源于佛教“外护”与“内护”的结合:外在的唐卡是“外护”,而内心的善念与持戒是“内护”,二者缺一不可。在藏地,信徒常将小型唐卡(如“嘎乌”中供奉的微型唐卡)佩戴于身,如同随身携带一座移动的佛堂。这种佩戴并非追求外在的装饰,而是通过视觉上的观想,让心与神圣相应,在日常生活中保持对佛法的专注。对于修行者而言,佩戴唐卡是观想修行的延伸。例如,佩戴本尊唐卡时,信徒会通过凝视图像,观想本尊的形象、功德与愿力,以净化杂念、积累善业,最终实现与本尊的“相应”。

有禁忌的信仰不容亵渎:唐卡作为神圣象征,需远离污秽之处(如厕所、浴室),佩戴时不可让其接触身体分泌物(如汗水、油污)或脏物。若唐卡沾染污渍,需以洁净的布擦拭,不可随意丢弃或践踏,否则被视为对圣像的不敬,违背“恭敬心”的教义。佛教认为,身、口、意的清净是修行的基础,行为的不庄重会破坏与圣像的“相应”。唐卡不可作为普通商品随意买卖,尤其不可因利益驱使而转让或丢弃。若需更换佩戴的唐卡,需将旧唐卡送至寺院由僧人处理,或在家中洁净处供奉,体现对神圣载体的尊重。所以说如果没有纯粹的信仰,尤其是从未踏足过藏地的人还是不要去接触唐卡,它自身并不属于一种装饰品,并不合适作为商品进行买卖。

佛教强调“心为根本”,佩戴唐卡的护佑之力,本质上源于信徒自身的善业与正念。若仅依赖唐卡而不行善、持戒,甚至作恶,认为“佩戴唐卡即可避祸”,则违背了“因果自负”的核心教义,属于对唐卡意义的误解。佩戴唐卡是个人信仰的体现,若因拥有珍贵唐卡而心生傲慢,或向他人炫耀以彰显身份,则偏离了信仰的本质。佛教反对对外在形式的执着,更重视内心的谦卑与慈悲。

唐卡本质上是藏传佛教“形式服务于心性”理念的体现。佩戴唐卡的意义,不在于外在的“护身符”功能,而在于通过对神圣的敬畏,提醒自己践行善念、修持心性。对信徒而言,真正的“加持”并非来自唐卡本身,而是源于与佛法相应的内心觉悟——这正是唐卡佩戴背后最深层的精神内涵。